記者が見つめた「沖縄返還」

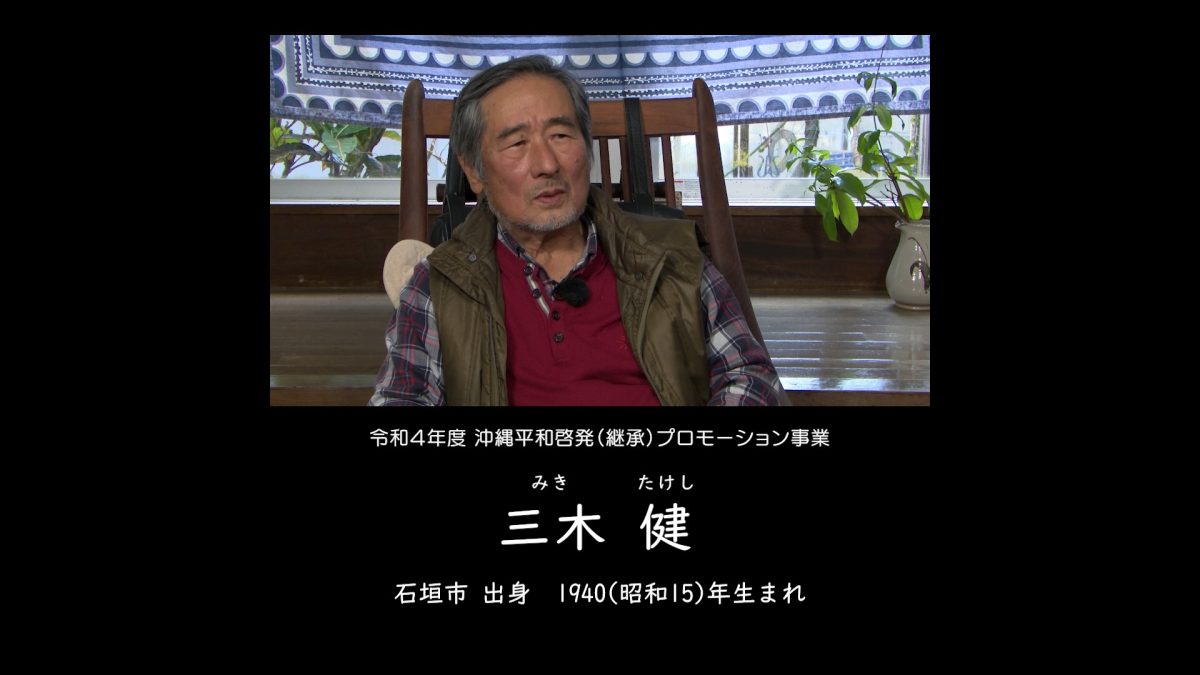

- 1940(昭和15)年生まれ

- 三木 健さん(みき たけし)

TIMELINE関連年表

| 1940 |

石垣市に生まれる。

|

|

|---|---|---|

| 1955 |

八重山高校に入学し、文芸部に入部。

|

|

| 1959 |

明治大学法学部に入学し、大学内の評論雑誌部「駿台論潮」に入部する。親友の勧めで、沖縄の学生でつくる同人誌『青嵐』にも参加。

|

|

| 1960 |

日米安保条約改定反対で「駿台論潮」部のメンバーと国会デモに参加。

|

|

| 1962 |

明治大学法学部社会思想ゼミに所属。ゼミ同期数人と沖縄で調査を実施し、報告書『沖縄の戦後世代の社会意識』をまとめる。

|

|

| 1963 |

明治大学政経学部に学士編入。4月28日、沖縄本島北部・辺戸岬と与論島間の北緯27度線上で初開催された海上集会を取材。

|

|

| 1965 |

明治大学政経学部を卒業。4月に琉球新報入社し、東京総局報道部に配属される。

|

|

| 1968 |

外務省の記者クラブ(霞クラブ)に加入し、初めて専属担当となる。取材手帳をもとに、毎週日曜日に関係者の話を原稿用紙に書き留める。

|

|

| 1972 |

5月15日、沖縄の日本復帰。日本武道館での記念式典を取材。

|

|

| 2000 |

当時の取材ノートや原稿等をもとに、『ドキュメント・沖縄返還交渉』を出版。

|

STORY証言

証言者略歴

沖縄の日本復帰に向けた日米返還交渉が本格化した1968~69年、琉球新報東京支社の記者として日米交渉の様子を取材した。琉球新報社では多くの事業に携わり、同社編集局政経部長、取締役編集局長を経て、常務取締役、取締役副社長などを歴任。沖縄の民衆史や文化関連の書籍も多く執筆している。

戦後の八重山と高校生活

戦後八重山の風景

八重山には米軍基地はありませんでした。(八重山民政府)行政官として、米軍の長がいました。石垣島の西側に民政官府という官舎があり、そこはネット(金網)が張られ、芝生があり白いペンキで塗られたお家があって、そこにはアメリカを思わせるような風景がありました。

八重山高校文芸部へ

(文芸部に入った)きっかけと言いますと、私は本を読んだり、文章を書いたりするのが好きだったこともあり入部したのですが、文芸部といってもみんな集まって読書会をやったり、感想会をしていました。(文芸部で)年1回 『学途』という校内誌を出していました。

学校で抗議集会が開催される

沖縄本島で軍用地接収が始まりニュースとして入っていましたので、(八重山に)米軍基地はないとは言え、無関心ではいられませんでした。学校側が生徒会と一緒になって、講堂で軍用地問題を考える集会をやりました。軍用地接収の背景やその問題というものも、先生たちは先生たちなりに解説をしてくれました。生徒側は、生徒会長を始め弁論部もありましたので、弁論部の人たちが檄を飛ばしていました。

琉米文化会館で民主主義を考える

(当時の)私は、政治的な少年ではありませんでした。むしろ、文芸派や文学派というような楽観的な感じの(学生でした)。確か、1958年だったと思いますが、八重山高校の近くに八重山琉米文化会館ができました。(琉米文化会館は)全琉に沖縄本島、宮古、奄美も含めて4~5館できて、その中に八重山も入っていました。そこは、アメリカの社会教育の中では先端をいくような文化施設でした。「米国民主主義のショーウインドー」と言われていました。そういう施設ができたので、足しげく通っていました。(八重山琉米文化会館では)難しい本を読むわけではなく、『LIFE』や『TIME』などのアメリカのグラフ雑誌があり、それを見るのが楽しくて通っていました。「アメリカはすごい文明国だ」と思いました。もちろん(琉米文化会館は)アメリカの宣伝機関ですから、アメリカのデモクラシー(民主主義)を宣伝するような本もあって、私もそういう本を読んだりして、アメリカンデモクラシーの素晴らしさ(を知りました)。洗脳されたのかも知れませんが、そのようなこともありました。「民主主義の先進国であるアメリカが沖縄でやっている事は、アメリカの建国の精神や憲法とどういう関係があるのだろう」それについて私は疑問を持ちました。大学に入ってからだったと思いますが、「アメリカの建国精神と沖縄」という題の文章を書いて、八重山毎日新聞社に送って掲載されたことがあります。(私が書いた内容は)アメリカは民主主義国と自認している。しかし、今アメリカが沖縄で行っている軍用地接収や、さまざまな(事件や事故)婦女暴行など、そういった人種差別のような扱いはアメリカ建国の精神に合致しているのかと。それこそ建国の精神に反する行為を沖縄で行っている。それが今の沖縄の現状である。そういう視点で書きました。

東京の大学で沖縄を考える

東京の大学で沖縄の視点から考える

私が(明治)大学に入った時には、『駿台論潮』という雑誌部があって、私はそこに所属していました。私は法学部でしたけれども、雑誌部に入って雑誌の発行などをやっていました。安保闘争の頃で、大学自体がストライキに入っていました。(ストライキ中は)大学に入れませんでした。(私は)クラブの部室でたむろして、毎日のように国会へデモに行きました。雑誌部に入って(『駿台論潮』に)エッセイみたいなものを書きました。(内容は)私は安保闘争のデモに参加しても違和感がある。(安保闘争では)「日本の安全保障の問題を問う」と言っているけれど、少しも沖縄の事が取り上げられないのはおかしいじゃないかと。「ある青年の祖国への不信」(正しくは)、そういったタイトルで雑誌に書いたことがあります。沖縄の視点で安保闘争を見て、また実際に、最初の頃は学内でもいろいろな考えがあり、学生の中でも沖縄に対する見方は低かったです。

当時、私はアルバイトで小学生の家庭教師をやっていました。ある日、地図を見ていると沖縄の話が出てきて、「こんな所にも日本人がいるんですか」と子どもたちが聞くわけね。山之口獏の詩ではないが、「目の前にいる日本人が見えないか」と言いたかったけれども、「待てよ、どうして子どもたちには沖縄に対する認識がないのか」(沖縄のことは)学校では全然教わらないし、教科書にも載っていない。「これは無理もないことだ」と、段々と背景が分かってきました。

沖縄で戦後世代の意識調査を実施

大学4年の時、夏休みに沖縄へ(調査に行きました)。社会思想史ゼミナールは哲学の中村雄二郎先生が主任教授でしたが、その先生が主宰している社会思想史ゼミナールがあって、私はそこに所属していました。そのゼミの仲間5~6人で夏休みを利用して、沖縄の調査に行きました。沖縄の戦後世代、若い世代の意識調査をすることになりました。各学校にお願いして、1000人くらいにアンケートを配って調査しました。(アンケートの)統計をとって、調査結果を分析してまとめ、『沖縄戦後世代の社会意識』という報告書を出しました。そのアンケートを作る段階で、沖縄の歴史を勉強したり、沖縄の現状や基地の現状を調べて(仲間と)沖縄に対する共通の認識を持つように進めました。

当時、沖縄資料センターが国会の近くにあり、英文学者で評論家の中野好夫先生が提案して作られた資料センターでした。そこをよく利用しました。資料センターを利用したお礼にその報告書を差し上げると、中野先生はそれをご覧になり非常に興味を持たれたようで、雑誌の『世界』やいろんな評論雑誌に、しばしば (その報告書の)調査結果を引用されて、沖縄の意識、子どもたちの意識について書いておられました。沖縄に関心を持つ人たちの間では、この調査が注目されていました。

ジャーナリストを志す

1959年に私が読んだ本で、非常に感銘を受けたのが2冊ありますが、そのうちの1冊に、キューバ革命を起こしたフィデル・カストロの『わがキューバ革命』という本があります。(キューバと沖縄)同じサトウキビの島で、自決権が認められていない、独裁者がいるなど、そういうところにカストロが新しい革命を打ち出したということ、それに私は新鮮な驚きと衝撃を受けました。

それからもう1つは、家政学の溝上泰子先生の著書です。島根大学の先生でしたが、琉球大学に招かれて、家政学の短期講習のため沖縄に来られました。(沖縄滞在中)その間にあちこちを見て回って、(島根に)帰られてから 『受難島の人びと』という本を出されました。それは素晴らしいドキュメンタリーで、私は学生の時その本を読んで、非常に感激しました。その中には、琉球大学家政学科の在り方に対する批判が書かれていました。どのようなことかというと、いくら琉球大学の家政学科がアメリカ流の材料や器具を使っておいしい料理を作っても、これは沖縄の琉球大学と庶民の暮らしとはどういう関係があるのか。それは少しも役に立っていない。ただ大学だけでやってそれで満足している。家政学科はこれでいいのかと、そのようなことが縷々(事細かに)書かれていました。

(溝上先生の本を)読んで私が感激したことは、「私は法律を勉強しているけれど、一体誰のために学んでいるのか。何のために学んでいるのか」と我が身を振り返って、その本から触発されて自ら問うようになりました。自分が勉強したものは何らかの形で沖縄に還元しないといけない。(そのように考えて)ぺンで闘うことを決意しました。新聞記者の道を選んだのは、その本がきっかけです。

沖縄出身の学生たち

当時は、沖縄出身の学生たちもさまざまでした。私の親友が早稲田大学に入っていたので、その親友を中心にして、同人雑誌を作ることになりました。(その雑誌では)政治問題についてほとんど触れていませんでした。参加する学生たちが、恵まれた環境にある人たちだったのかも知れませんが、私は事もあろうに、その同人雑誌で「こんなことでいいのか」と、『青嵐』を批判すると言って、この青嵐というのは同人雑誌の名前ですが、そのように書いて批判したことがありました。それは、溝上先生が著書の中で指摘されたように、沖縄との関わり、自分たちの立っている所を捉え直すべきではないかという事です。沖縄研究に対して「沖縄学」という言葉が、その頃から使われるようになりました。私は(沖縄学について)「沖縄学と現実の社会を改革する、そういう力になるような沖縄学でなければならない」、そのような事も『青嵐』に書いて、「新沖縄学のすすめ」というタイトルで書いたことがあります。

1963年に、アフリカのモシという地域で国連の人権委員会が開かれました。沖縄におけるアメリカ統治は国連の人権に反する、という決議が出ました。(沖縄の日本)復帰についてはいろいろな考え方がありますが、むしろ、私の考えとしては、日本人だから復帰は当然だということよりも、沖縄が置かれている今の人権状況を変えていくことが大事であり、そのために沖縄の日本復帰が役に立つならばそれでいいし、「復帰は1つの目的ではなく手段だ」と私はそのように考えていました。だから(人権委員会の決議のような)国際的な広がりに、私は勇気づけられました。また、辺戸岬と与論島との間にある見えざる北緯27度線の所で、海上集会が初めて開かれた時(1963年)、私もそこに行って参加しました。

新聞記者として第一線で取材

琉球新報社の東京支局に勤務

沖縄の新聞社で、自分がこれまでやってきたことを生かしたいと考えていました。琉球新報社、沖縄タイムス社のどちらも東京に支局を置いていましたが、琉球新報社は、本土で初めて採用試験を行うかもしれないという話があり、採用試験が行われ(私は採用されました)。

最初は、何でも屋みたいに走り回り、(沖縄)県人会に行ったりしていました。政府の沖縄担当の役所が総理府の中にありました。沖縄特別地域連絡局、略して特連局と言いました。そこに3つの課があって、局長は山野幸吉さんという島根県出身の面白い方が局長をしておられました。その総理府の中にも記者クラブがあって、最初の頃はそこを拠点にして取材をしていました。それから総理府の近くに南方同胞援護会、のちに沖縄協会になりますが、特殊法人の南方同胞援護会がありました。大浜信泉さん、早稲田大学総長を務めたその方が会長で、事務局長は吉田嗣延さん、戦前は沖縄の役所におられた方です。あとは政党関係ですね。各党には沖縄特別委員会がありました。そこの政党関係者を回ったり、他の取材先としては、大衆運動をしていた沖縄(関連)団体ですね。それから、沖縄県人会があります。そして、琉球政府の出先機関で琉球政府東京事務所がありました。そこにも結構な数のスタッフがいて、渉外官が3~4名いました、その渉外官が各省との折衝をしていました。そういうところを中心に取材していました。(沖縄の日本)復帰が近づいてくると、各省庁の対応を取材しました。というのは、各省庁に沖縄対策室ができていました。文部省は文部省の沖縄対策室というように、要するに (沖縄の復帰に向けて)制度を繋ぐ場合、何が問題なのか、何が必要かという対応を検討するために、各省庁が復帰対策室を置いたので、そこを回って取材するのが結構大変でした。東京支局の場合は人が少なかったので、最初から自立が求められる職場でした。復帰が近づいてくると、各大学や学会でも沖縄調査を結構やっていました。九学会連合、九学会というのがあります。日本民族学会や日本音楽学会、そのような学会が九つあって、その九学会が連合し沖縄調査団を派遣したり、そういう動きがありました。私は文化関係が好きだったので、その担当をしました。

地方紙では特例的に沖縄返還交渉を追う

沖縄返還交渉が段々と本格的になってきて、当時、外務省の記者クラブは霞クラブと呼ばれましたが、霞クラブは大手の新聞社やテレビ局で組織されていました。琉球新報のような地方紙は加盟していませんでした。認められていなかったと言うべきでしょうね。他の地方紙も入っていませんでした。共同通信が入っていたので、地方紙はその配信を貰っていました。私は、「沖縄県民の命運が決まる返還交渉に、沖縄の新聞社が入って取材できないのはおかしい」ということで、当時の(霞クラブの)幹事が読売新聞の方でしたので、その人に会って(霞クラブの)取材に参加できるよう説得しました。それから外務省の返還交渉を取材するようになりました。

沖縄のことを (当時の)外務大臣も知りたがっていたので、私の発言にも非常に関心を寄せていました。(沖縄返還において)核抜きか、核付きかの話ですが、(当時の)駐米大使は下田さんでしたので、あの人が帰国し、東京に帰ってくるたびに「核付きじゃないとアメリカは合意しない」と言うものだから、「沖縄だけ核付き返還だと暴動が起きますよ」と、私は(三木外相に)言ったことがあります。「君、暴動とは穏やかじゃないね」と言っておられたけれど、実際、1970年に暴動(コザ騒動)が起きたでしょう。そういうこともあって、沖縄の記者に対して関心は持っていましたね。(三木外相)本人は、本土並みでやりたいと言っていました。これには色々なからくりがありました。

今にしてみると、沖縄返還交渉の方針は白紙だと繰り返し言いながら、世論に「核付きではおかしい」と言わせて(そのような気運を盛り上げ)、結局、本土並み(返還)ということになりましたが、この本土並みというのが曲者で、いろいろな抜け道があるわけです。私に言わせれば、形式的に日米安保条約を適用するというだけであって、米軍基地を整理縮小するとか、地位協定の改定というのは別問題なのです。そういう形式論で本土並みということであり、言わば、誤魔化したという感じです。だから現在、いろんな問題が噴き出てくるわけです。

第一線で取材して

やはり、沖縄に伝えるべきものがいっぱいありました。だから、そういう特別なことだけではなく、それはちゃんとやらないといけないと思っていました。やはり外務省は敷居が高く感じました。なかなか本音の話は聞けませんでした。他の官庁とは違うという印象を受けました。外交問題が絡んでいるからだと思いますが、(取材にあたっては)随分と苦労しました。

自身の取材記録をまとめる

本社に送れる取材記事の量は、とても制限されていました。もっと書きたいことがあっても、送ることができませんでした。1968~69年にかけての、沖縄返還が正式に決まったあの時期の交渉というのは、歴史的な意味を持った期間でした。その間に私が見聞きしたこと、取材してノートに記録したもの、その情報は沖縄県民の中で誰が知っているのかと。周りを見る限り、これを知るのは私だけかも知れない。これは後々のためにも、たとえ新聞には載らなくても、記録として残す必要があるのではないかと、そのように思いました。その手帳というのはこのくらいの小さいもので、それをもとに、毎週日曜日に1週間分の取材した話を原稿用紙に写しました。誰が何を言った、こういう交渉内容だったと、それをできるだけ記録して要点だけでも記録しようと思い、日記を書くように継続して書いていました。その記録は、少しずつ増えていきました。そのうち(沖縄の日本)復帰が実現し、私も東京から那覇に戻ってきたので、私は書いたことも忘れていました。

ところがある日、琉球大学の国際政治研究者である我部政明さんが訪ねてきて、沖縄返還交渉を研究するというので、私の取材ノートを参考資料として彼に貸しました。彼はそれを一読すると非常に驚いて、「これはぜひ本にして、多くの研究者に見せるべきだ」と、そのように我部さんは言っていました。それで、『ドキュメント沖縄返還交渉』という本になりました。(取材内容を記録した頃から)30年ほど経っていましたが、記録としては残ったから良かったと思っています。

ジャーナリストとは

ジャーナリストとは

ジャーナリストというのは、虐げられた人だとか思いが叶えられなかった人たちのお手伝いをして、力になってやる。そういう宿命的な役割を担っていると私は思います。だから記事を書く場合にも、そういう人たちを代弁して世の中を変えていく。(世の中を)いい方向に持っていかなければならない。原点にはそのような考えがないと(いけないと思う)。「自分は何のために書くか」という(自身への問いを、ジャーナリストは)それをしっかりと、持っていないといけないと思います。

若い世代に伝えたいこと

いろんなことを経験して、その中から自分が進むべき道を、自分の気持ちに沿いながら、掴んでほしいと思います